La boucle des Grangettes

Les 6 patrimoines à découvrir

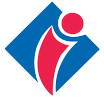

Quand le glacier occupait toute la combe de Savoie ! - © C. Lansigu / PNRMB GéologieUn paysage d'origine glaciaire

Le territoire savoyard s’est trouvé sous les glaces durant des dizaines de milliers d’années. La dernière glaciation, qui débuta en -80 000, laisse des traces d’un glacier en Combe de Savoie jusqu’en -11 000. En se retirant lentement le glacier a abandonné d’importantes quantités de roches, arrachées aux sommets et aux versants, qui forment aujourd’hui les moraines, modelant ainsi la vallée glaciaire qui s’étend d’Albertville à Montmélian. Ces amas de roches, les cônes de déjection torrentiels ou encore les éboulements accidentels, constituent un terroir propice à l’implantation de la vigne.

Jeune pied de vigne tout juste greffé - © CIVS HistoireLe Phylloxera, fléau du XIXe siècle

A la fin du XIXe, le vignoble de la Combe de Savoie est touché par la crise du Phylloxera.

Ce petit puceron arrivé d’Amérique du Nord atteint l’ensemble du vignoble savoyard dès 1890. Il pique mortellement les racines des ceps ainsi que les feuilles et s’avère impossible à détruire. La seule solution consiste à arracher les plants et à en greffer de nouveaux sur des souches américaines insensibles aux pucerons. Les cépages les plus fragiles disparaissent pour laisser place à des variétés hybrides, les ceps replantés sont alignés en palissage pour faciliter le travail. Les pentes les plus raides sont laissées à l’abandon et le vignoble se développe plus bas.

Point de vue sur la Combe de Savoie peu après les Grangettes - © A.Mollard / PNRMB Point de vuePoint de vue sur la Combe de Savoie

La Combe de Savoie est un relief remarquable qui traduit la limite entre 2 domaines géologiques très différents : le massif des Bauges à l’ouest et le massif de Belledonne à l’est. Le terme combe, s’il est d’usage ici, est toutefois mal approprié car il distingue normalement une réalité géologique sensiblement différente. La combe marque ici la zone de décollement (de mouvements) entre des séries sédimentaires de couvertures (les Bauges constituées principalement de couches sédimentaires marines) et le socle cristallin (Belledonne) appartenant à la croûte continentale européenne (sous forme d’écaille, détachée lors de la collision alpine). La couverture sédimentaire s’est plissée lors de ces mouvements relatifs pour donner naissance, entre autres, aux synclinaux perchés du massif, comme par exemple celui de l’Arclusaz (la couverture sédimentaire se décolle, se plisse et s’écaille en surface alors que la croûte continentale s’enfonce par subduction vers l’est). Le contraste rhéologique (séries argileuses très tendres à l’ouest, roches cristallines très résistantes à l’est) et la fragilisation des roches dans cette importante zone de mouvements tectoniques, ont déterminés un premier réseau hydrographique qui a ensuite concentré les écoulements de glace lors des différentes périodes glaciaires. La glace (plus de 1000 m d’épaisseur) a surcreusé la Combe de Savoie pour lui donner sa largeur actuelle. Les différences de dureté des roches coté Bauges se traduisent par un versant présentant des ressauts au niveau des couches dures (barres calcaires sous le château de Miolans par exemple). Après le retrait des glaciers, une partie de la dépression fut comblée sur plusieurs dizaines ou centaines de mètres par des alluvions de l’Isère et de ses affluents. La vallée acquiert alors sa morphologie actuelle à fond plat dans laquelle divague l’Isère (avant son endiguement en 1860). C’est donc aujourd’hui essentiellement une zone de transit des alluvions. Les différents stades glaciaires ont laissé des terrasses morainiques à différentes hauteurs. L’évolution post glaciaire des versants a quant à elle nappé les pentes d’éboulis et de colluvions qui viennent parachever le modelé topographique actuel, responsable de l’étagement des productions agricoles et des terroirs qui les conditionnent.

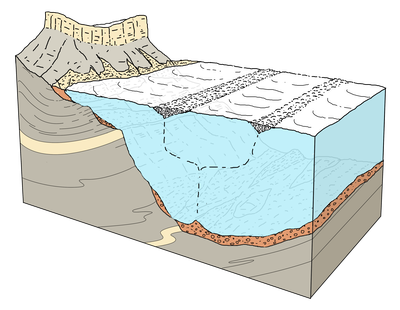

Dans l'un des tonneaux thématiques, une maquette de sarto viticole est dévoilée - © commune de St Jean-de-la-Porte Petit patrimoineLe sarto viticole

Le sarto viticole n’était occupé que quelques temps dans l’année. Tout y était conçu pour le travail quotidien. L’entrée principale, atteinte par la petite ruelle, donne sur un rez-de-chaussée dont la première pièce permet d’entreposer les outils de la vigne : petits outillage, cuve, pressoir… Le sarto étant construit dans la pente, la seconde pièce est donc à demi-enterrée. Elle garde toute l’année une température stable permettant ainsi une bonne conservation du vin.

Au premier étage se trouve un logement rudimentaire accessible par un escalier extérieur en pierre, ou par l’intérieur avec une échelle en bois très raide. Lors des vendanges, toute la famille « descend» au hameau, il arrive alors qu’une dizaine de personnes dorme à l’étage.

Dans le hameau, nombreux sont les sartos viticoles aujourd'hui réaménagés en résidences principales ou secondaires - © J.Daviet / PNRMB HistoireLe hameau viticole des Grangettes

Ce hameau a été construit uniquement pour la culture de la vigne et n’était donc pas occupé en permanence. Il vivait au gré des migrations viticoles des baujus, en fonction des tâches à effectuer au cours de l’année. Les baujus conjuguaient une activité pastorale au cœur du Massif des Bauges avec une production viticole sur les coteaux de Saint-Jean-de-la-Porte.

Ces migrations débutées au XVIIIe siècle, ont perduré jusqu’en 1950.

Arrivée au hameau viticole des Grangettes - © B. Tiberghien / PNRMB HistoireLes Grangettes

En 1728, ce hameau avait déjà sa physionomie actuelle. Créé pour la vigne, il hébergeait à intervalles réguliers les Baujus descendus travailler leurs terres. Les maisons sont tassées près des routes, les voies secondaires très étroites sont perpendiculaires à la route principale. Les celliers construits sur plan rectangulaire renferment de belles caves voûtées surmontées d’habitations rustiques pour l’époque.

Description

1 - Suivre la RD201 vers Cruet sur 30 m et bifurquer aussitôt à droite.

2 - Sur la petite route goudronnée du hameau des Reys. Des clous gravés et fixés au sol vous guident, ils illustrent les outils du vigneron ! 40 m plus loin, rejoindre un carrefour équipé d’un premier tonneau bien visible (vous en croiserez au total cinq sur le parcours).

3 - Poursuivre à droite du tonneau toujours en montée pour traverser le hameau du Chanay et atteindre le second tonneau, 300 m plus loin.

4 - L’itinéraire se poursuit sur la route plus raide qui grimpe à travers les vignes jusqu’au hameau des Grangettes. A mi-chemin du hameau un belvédère « historique » est accessible en aller-retour.

5 - A l’arrivée aux Grangettes (parking secondaire permettant de parcourir uniquement la boucle supérieure), emprunter aussitôt à gauche, sous le hameau, le chemin viticole non goudronné plus ou moins horizontal. Il passe devant un premier espace d’interprétation équipé notamment d’un grand fouloir puis permet de rallier, en aller-retour, une tonnelle dominant les vignes, halte idéale pour un pique-nique vigneron !

6 - Poursuivre jusqu' aux Grangettes par le chemin du haut, passer à côté du parking du hameau et redescendre jusqu'a les Reys puis la mairie par l’itinéraire de monté.

7 - Possibilité de traverser le domaine viticole de Méjane et son dernier tonneau thématique en sonnant à la porte cochère dans le grand mur qui borde la propriété.

- Départ : Saint-Jean-de-la-Porte, mairie

- Arrivée : Saint-Jean-de-la-Porte, mairie

- Communes traversées : Saint-Jean-de-la-Porte

Météo

Profil altimétrique

Recommandations

D'autres sentiers thématiques permettent de découvrir les vignobles, à Chignin, Cruet et Fréterive

La route touristique des vignobles de savoie permet de découvrir les vignobles et villages viticoles de la Cluse de Chambéry, aux pieds des Massif de Chartreuse et des Bauges et le long de la vallée de l'Isère. On y produit les vins d'appellation Vin de Savoie.

Le musée de la vigne et du vin à Montmélian propose 1 000 m2 d'exposition à la découverte du travail du vigneron montagnard.

Lieux de renseignement

Office de Tourisme Coeur de Savoie - Montmélian

46 rue Docteur Veyrat, 73800 Montmélian

Office de Tourisme Coeur de Savoie - Saint-Pierre d'Albigny

Place de l'Europe, 73250 Saint-Pierre-d'Albigny

Transport

Accès routiers et parkings

Stationnement :

Accessibilité

Voir le lien sur le site des promenades confort de la Savoie.

- Numéro de secours :

- 114

Source

Signaler un problème ou une erreur

Vous avez repéré une erreur sur cette page ou constaté un problème lors de votre randonnée, signalez-les nous ici :